日々情報セキュリティの重要度が高まる中で、国家資格である「情報処理安全確保支援士」の需要は、さらに増加しています。

この記事では、情報処理安全確保支援士試験の概要から難易度、効果的な勉強方法まで、合格に必要な情報を全て解説。未経験からでも資格取得を目指せるようにまとめましたので、ぜひご覧ください。

※情報処理安全確保支援士試験は、R8年度よりCBT方式への移行が予定されております。

こちらの記事はR7年度までの情報ですので、参考にしてください。

2026年2月現在、新方式の詳細は未発表です。発表され次第、更新いたします。

1. IPAが主催する情報処理安全確保支援士制度とは?

1.1 情報セキュリティ系国家資格の最高峰

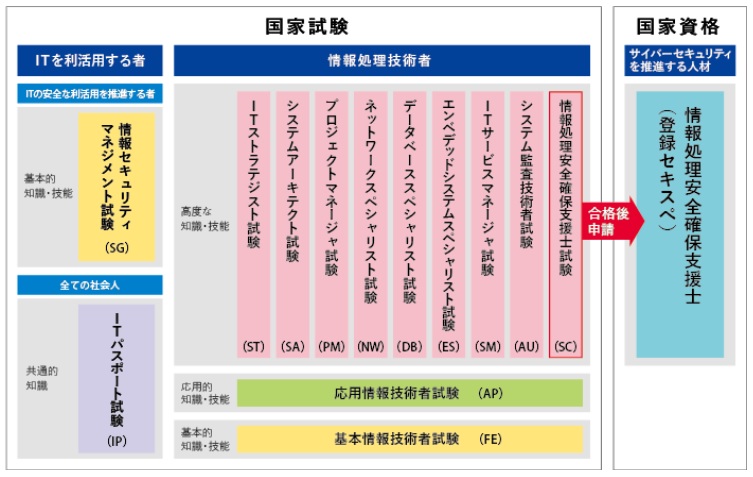

「情報処理安全確保支援士試験」は、2017年4月から開始された新しい国家資格です。これまでIPA(情報処理推進機構)が主催する情報処理技術者試験の中で実施されていた「情報セキュリティスペシャリスト試験」の内容をベースに、新制度として実施されるようになりました。

サイバーセキュリティの人材は、まだ約8万人も不足しているとされています。その人材確保を狙いとして、まず2014年春期試験から基本情報処理技術者試験、および応用情報技術者試験の午後問題においてセキュリティ分野の問題が選択科目から必須科目に変更されました。加えて、2016年春期試験からITスキル標準"レベル2" の「情報セキュリティマネジメント試験」が始まりました。

情報セキュリティスペシャリスト試験をベースとして新設される「情報処理安全確保支援士」は、それより上位の"レベル4" に該当する試験です。さらに情報系資格初の登録制「士業」となったことで、注目を集めています。

1.2 同じセキュリティ関連の「CISSP認定試験」と比較すると

CISSP認定試験とは国際的なセキュリティプロフェッショナルの認定制度であり、米国の非営利団体(ISC)² が主催する民間資格です。2017年現在、全世界に117,756人の資格保有者がいる世界的な人気資格となっています。

CISSPだけでなく、上位試験としてSSCP、CSSLPなども実施されています。

CISSP試験と情報処理安全確保支援士(SC試験)との違いには、次のような点が挙げられます。

| SC試験 | 国家資格 | 国内限定資格 | 前提条件なし | 7,500円 |

|---|---|---|---|---|

| CISSP試験 | 民間資格 | 国際資格 | 実務経験5年以上 | 749USドル |

CISSPは国際的にとても評価の高い資格ですが、受験料が8万円をこえる高額であり、さらに5年(大卒者は4年)以上の情報セキュリティのプロフェッショナルとしての実務経験が求められます。そのためか日本国内での有資格者数は、他国と比べて低い水準にとどまっているようです。

CISSPと情報処理安全確保支援士のどちらを取得すべきかは、国際的に活動していきたいのか、それとも官公庁など国内案件重視でいくのか、今後のキャリアパスを考えつつ決めるといいのではないでしょうか。

ただ、情報処理安全確保支援士になる資格を有する者の条件として、「資格試験合格と同等以上の能力を有する者」が挙げられていますので、CISSP取得者も無試験で情報処理安全確保支援士として登録できるようになる可能性があります。今後の動向に注目していきたいところです。

2. 情報処理安全確保支援士に合格するメリットと、今後の需要

情報処理安全確保支援士になることで受けられるメリットや評価は次の通りです。

• 転職や就職の際に、「情報処理安全確保支援士」の資格名称を使用することができる

• 情報セキュリティに関する高度な知識、技能を保有する証明となる

• 講習受講の義務により、情報セキュリティに関する最新知識や実践的な能力を維持している証明となる

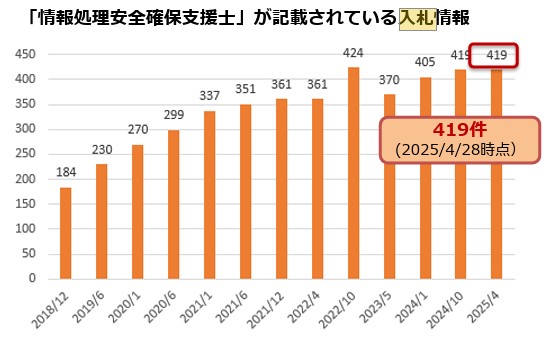

IPA(情報処理推進機構)の発表によると、情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)の配備が入札要件となる案件は、今後も需要が続くと予想されます。

参考:国家資格「情報処理安全確保支援士」制度の仕組みについて|IPA

現状でも、官公庁系システム案件を多く抱える企業で情報処理技術者試験の高度区分試験合格者を優遇しているところが多く存在しています。

これらのことから、ITエンジニアが情報処理安全確保支援士に合格すると「年収アップ」や「キャリアアップ」につながると考えられます。

3. 情報処理安全確保支援士の登録方法

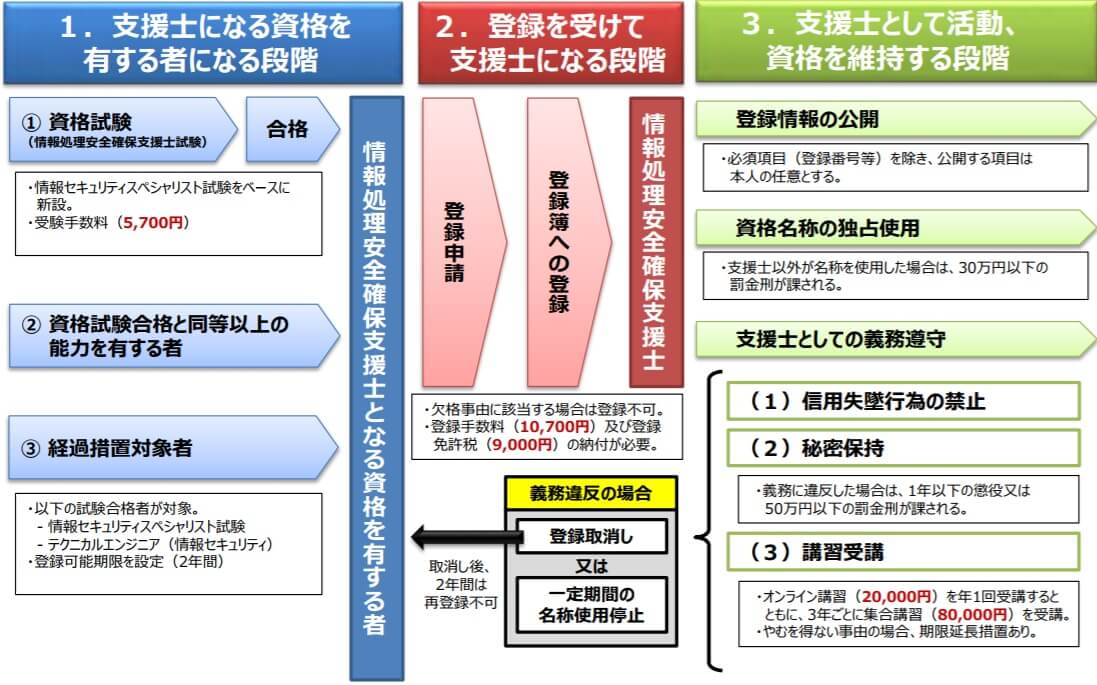

情報処理安全確保支援士には、試験に合格し、免除条件を満たしただけではなれません。条件を満たしたあと、「登録簿への登録」を行う必要があります。

出典:新国家資格「情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)」制度のご紹介|IPA

3.1 旧制度(情報セキュリティスペシャリスト試験)との違い

旧制度の情報セキュリティスペシャリスト試験と情報処理安全確保支援士との違いは、次の通りです。

• 情報セキュリティスペシャリスト試験は国家試験であるのに対し、情報処理安全確保支援士は国家資格であること

• 企業等が人材を活用できるよう登録簿が公開される

• 資格の更新が必要(定期的な講習受講を義務化)

• 業務に関して知り得た秘密の保持義務がある

登録簿は、「登録番号」「登録年月日」「試験合格年月」「講習修了年月日」が必須項目となっています。個人情報は任意公開となり、氏名などは公開したくないという場合は、もちろん非公開設定も可能です。

また、情報処理安全確保支援士としての義務(信用失墜行為の禁止、秘密保持義務、講習受講義務)に違反した場合は、資格名称の使用停止、または登録の取消の処分が命じられることがありますので、注意が必要です。

3.2 情報処理安全確保支援士には『更新』が必要

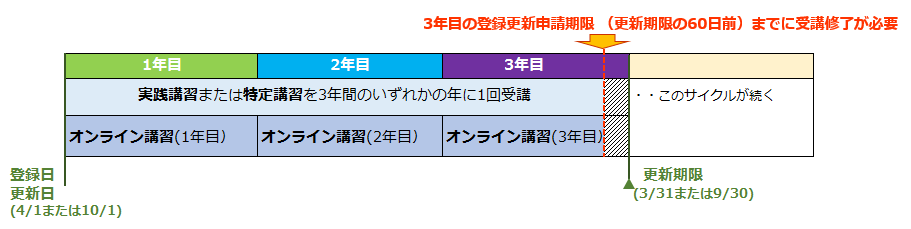

情報処理安全確保支援士の更新は、ベンダー試験によくある「更新試験を受けて合格する」といった必要はなく、毎年のオンライン講習と3年毎に1回の集合講習で更新可能となります。

4. 情報処理安全確保支援士試験の難易度

4.1 合格率

初回となった平成29年度春期(2017年4月)からの合格率は、以下のとおりです。

| 年度 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 (受験者比) |

合格率 (応募者比) |

|---|---|---|---|---|---|

| 平成29年春期 | 25,130人 | 17,266人 | 2,822人 | 16.3% | 11.2% |

| 平成29年秋期 | 23,425人 | 16,218人 | 2,767人 | 17.1% | 11.8% |

| 平成30年春期 | 23,180人 | 15,379人 | 2,596人 | 16.9% | 11.2% |

| 平成30年秋期 | 22,447人 | 15,257人 | 2,818人 | 18.5% | 12.6% |

| 平成31年春期 | 22,175人 | 14,556人 | 2,744人 | 18.9% | 12.4% |

| 令和元年秋期 | 21,229人 | 13,964人 | 2,703人 | 19.3% | 12.7% |

| 令和2年春期 | 延期 | ||||

| 令和2年10月 | 16,597人 | 11,597人 | 2,253人 | 19.4% | 13.6% |

| 令和3年春期 | 16,273人 | 10,869人 | 2,306人 | 21.2% | 14.1% |

| 令和3年秋期 | 16,354人 | 11,713人 | 2,359人 | 20.1% | 14.4% |

| 令和4年春期 | 16,047人 | 11,117人 | 2,131人 | 19.17% | 13.28% |

| 令和4年秋期 | 18,749人 | 12,146人 | 2,394人 | 19.71% | 12.77% |

| 令和5年春期 | 17,265人 | 13,161人 | 2,782人 | 21.14% | 13.87% |

| 令和5年秋期 | 20,432人 | 14,964人 | 3,284人 | 21.95% | 16.07% |

| 令和6年春期 | 19,565人 | 14,342人 | 2,769人 | 19.31% | 14.15% |

| 令和6年秋期 | 24,032人 | 17,324人 | 2,615人 | 15.09% | 10.88% |

| 令和7年春期 | 22,645人 | 16,526人 | 3,134人 | 18.96% | 13.84% |

令和2年度春期の試験延期は、新型コロナウイルス流行への対応によるものです。

その後は順調に受験者数が回復しており、応募者比の合格率は10%台前半と、数ある国家資格の中でも高い難易度を保っています。

4.2 ITスキル標準は「レベル4」

経済産業省が認定するITスキル標準(ITSS)によると、情報処理安全確保支援士試験はレベル4に設定されています。その他の情報技術者試験は、次のようなレベル区分になっています。

| 難易度 | 試験区分 | レベル2 | 基本情報技術者試験 |

|---|---|

| レベル3 | 応用情報技術者試験 |

| レベル4 | 情報処理安全確保支援士試験、他の高度試験(プロジェクトマネージャ試験、ネットワークスペシャリスト試験など) |

レベル4に合格すると、高度IT人材としてのスキルを有していると評価されます。レベル4に該当する他のIT関連資格には、同じ情報処理技術者の8つの高度試験のほか、「ORACLE MASTER Platinum」などが挙げられています。

5. 試験日・合格点・受験料

支援士試験の受験料や登録簿への登録手数料、更新に必要な講習の受講料などの詳細は次の通りです。

5.1 試験時間・出題数・合格点

試験時間、および出題数については、情報セキュリティスペシャリスト試験と同一です。また合格ラインが60%なのは、情報処理技術者試験共通の数字です。

| 試験時間 |

午前Ⅰ:50分(9:30~10:20)

午前Ⅱ:40分(10:50~11:30) 午後:150分(12:30~15:00) |

|---|---|

| 出題数 |

午前Ⅰ:小問30問

午前Ⅱ:小問25問 午後:大問4問(うち2問に解答) |

| 合格点 | 全ての試験科目において60%以上で合格 |

5.2 試験日程

その他高度区分試験は春期または秋期のどちらか1回の実施ですが、情報処理安全確保支援士試験については、春期・秋期の年2回実施されます。

| 申し込み受付期間 | 試験のおよそ3か月前から2か月前まで |

|---|---|

| 試験日 |

春期試験:4月の日曜日 秋期試験:10月の日曜日 |

次回の令和8年度の春期試験の申込期間は、令和8年1月頃が予定されています。

申し込み忘れが不安な方には、IPA公式のメールニュースへの登録がおすすめです。

▶ メールニュース|IPA

5.3 試験会場

情報処理技術者試験と同じIPAの運営になりますので、試験会場も他の試験と同じです。

情報処理技術者試験は以下の都道府県で実施されており、希望した試験地内の試験会場から自動で割り振られる形となっています。

| 北海道 | 札幌、函館、帯広、旭川 |

|---|---|

| 東北 | 青森、盛岡、仙台、秋田、山形、郡山 |

| 関東 | 水戸、土浦、宇都宮、前橋、埼玉、千葉、柏、東京、八王子、横浜、藤沢、厚木 |

| 中部 | 新潟、長岡、富山、金沢、福井、甲府、長野、岐阜、静岡、浜松、名古屋、豊橋 |

| 近畿 | 四日市、滋賀、京都、大阪、神戸、姫路、奈良、和歌山 |

| 中国 | 鳥取、松江、岡山、広島、福山、山口 |

| 四国 | 徳島、高松、松山、高知 |

| 九州 | 福岡、北九州、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇 |

5.4 受験料と登録料

情報処理技術者試験の受験料はレベル1から4まで全て同じ「7,500円」です。ただし情報処理安全確保支援士については、登録まで行うとなると、登録手数料や講習の受講料が必要になります。

【登録料】

• 登録免許税9,000円

• 登録手数料10,700円

その他、必要書類の中には、市区町村発行の身分証明書や住民票の写しなども必要になります。

【講習料】

• オンライン講習20,000円(毎年)

• 集合講習80,000円(3年毎)

6. 情報処理安全確保支援士の勉強方法3ステップ

情報処理安全確保支援士試験の勉強法について、ここでは「応用情報技術者試験に合格している方」を前提に、3ステップでご紹介します。

6.1 ステップ(1)出題範囲を把握する

まず、IPA(情報処理推進機構)の公式サイトで公開されている最新の「試験要綱」を確認し、試験範囲と出題形式を把握しましょう。

最新のシラバスは、次のページで確認することができます。

▶ 試験要綱・シラバスについて|IPA

シラバスを確認したら、過去問題をチェックします。

▶ 過去問題|IPA

過去問(数年分)をざっと眺めて、どのような問題が出題されるのかを確認してください。

なお情報処理安全確保支援士試験は、午前1、午前2、午後の、3つの試験に分かれています。そのうち午前1試験については、次の条件を満たせば免除になります。

• 応用情報技術者試験に合格する

• いずれかの高度試験又は支援士試験に合格する

• いずれかの高度試験又は支援士試験の午前Ⅰ試験で基準点以上の成績を得る

6.2 ステップ(2)得意不得意を洗い出し、参考書の学習を進める

次に過去問を解き、不得意分野と得意分野の洗い出しを行います。得意不得意が分かったら、不得意分野を重点的に参考書の学習を進めましょう。

その際には、次のような勉強方法がオススメです。

• 重要なキーワードや概念、図解は、自分の手でノートにまとめる

• セキュリティに関する最新動向や技術、法規制などを常に把握するよう努める

■ 重要なキーワードや概念、図解は、自分の手でノートにまとめる

参考書を勉強する際には、単に知識を暗記するだけでなく、それぞれの技術や対策がなぜ必要なのか、どのような効果があるのかを理解することを意識して進めましょう。丸暗記では午前は切り抜けられても、午後の記述問題が厳しくなります。

■ セキュリティに関する最新動向や技術、法規制などを常に把握するよう努める

午後問題は、セキュリティ対策の事例が長文で出題されます。そのため最新のセキュリティ動向を文章で読んでおくと、対応に慣れることができます。

情報セキュリティの最新動向を把握するには、IPAやJPCERT/CCなどの公式サイトや、セキュリティ関連のニュースサイト、ブログなどを定期的にチェックする方法があります。セキュリティベンダーが提供する、ホワイトペーパーやセミナーなども活用可能です。

6.3 ステップ(3)過去問演習を繰り返し、模擬試験を解いてみる

一通り理解ができたら、過去問を繰り返し解いて出題傾向を把握しましょう。その際には間違えた問題を「なぜ間違えたのか」と分析するだけでなく、正解した問題も解説を読んで「理解が正しかったか」を確認しておくことが大切です。

過去問が安定して解けるようになったら、本番同様に時間を測って模擬試験を解いてみることも重要です。特に午後試験は時間切れになりやすいので、時間配分を意識する練習をしっかりとしておくことがおすすめです。

【午後試験のポイント】

午後試験は、長文の問題が4問出題され、うち2問に解答します。しかし長い出題文を全て読んでいると、時間が足りなくなりがちです。そこでおすすめなのが「先に設問を読む」方法です。設問を読めば、短い文章で問われる内容を把握できるためです。

回答する問題を決めた後も、まず設問をしっかりと頭に入れてから出題文を読みましょう。先に設問を知っておけば答えを探しながら読むことができるので、長文を何度も読み返す手間を減らすことができます。

7. 情報処理安全確保支援士のおすすめ参考書と問題集

情報処理安全確保支援士に限った内容ではありませんが、情報処理試験の対策方法は過去問の攻略に尽きると思います。

参考書は試験範囲を確認するためのほか、過去問で不明な点を調べるのに使用して、とにかく多くの過去問に触れることが大切です。

過去問は書籍の他、公式ホームページからもダウンロードできます。

7.1 おすすめの参考書

■ 情報処理教科書 情報処理安全確保支援士 2025年版

情報処理試験の間では定番の教科書シリーズです。 まずは試験範囲全体を見渡して、どの部分の知識が足りないかなどを再チェックするためにも、1冊は持っておきたい参考書です。

7.2 おすすめの過去問集

■ 2025 情報処理安全確保支援士 総仕上げ問題集

ダウンロードコンテンツを含み、過去10期ぶんの過去問について詳しく解説されています。さらに最新の解答と解説についても、随時リリースされる予定です。

解答と解説だけでなく、本試験問題の解答シートや実力診断テストの解答用紙がダウンロードコンテンツとして提供されています。本番さながらに手書きで記入することで、制限時間内に解答しきる感覚がつかめるのでおすすめです。

7.3 おすすめの午後対策

■ うかる! 情報処理安全確保支援士 午後問題集[第2版]

「初学者お断り」とある通り、別の参考書で一通り学習した後におすすめの参考書です。特に「知識はあるはずなのに、合格する書き方が分からない……」という方へ、長い出題文の意図を理解して、適切な答えを返すスキルが身に付く一冊です。

8. まとめ:情報処理安全確保支援士試験は今後も要注目

情報処理安全確保支援士は制度の内容からも一定数の確保が必要になると予想されます。試験の開始当初、政府により2020年までに登録者3万人を目指すという目標が掲げられていました。しかし実際には2025年4月1日時点で情報処理安全確保支援士の登録者は23,751人にとどまっており、まだまだ需要のある資格であるようです。

既存の情報処理技術者試験とは異なる試験制度として独立させるほど重要視されている情報セキュリティ分野について、今後も要注目です。

当サイトプロエンジニアのコンサルタントが厳選したおすすめのフリーランス案件特集はこちら

特集ページから案件への応募も可能です!

実際にフリーランスエンジニアとして活躍されている方のインタビューはこちら